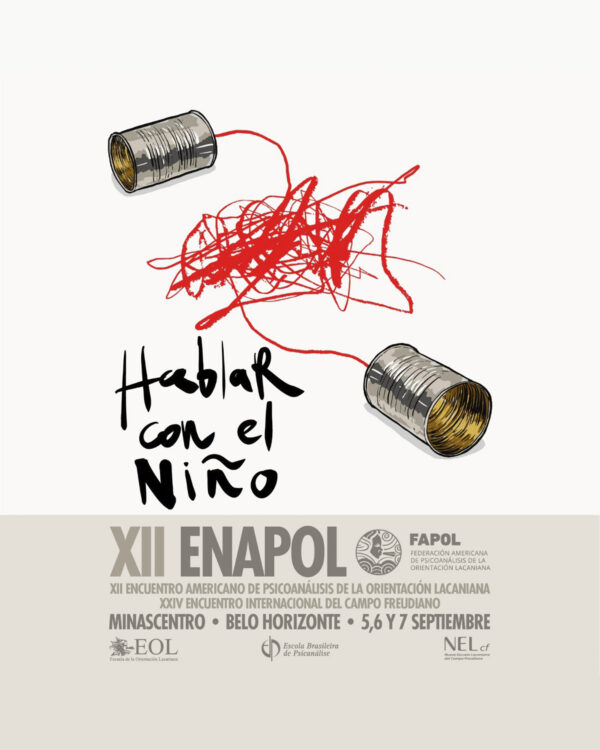

Parler avec l’enfant !

Pour ENAPOL XII, nous souhaitons aborder un thème fondamental, présent du début à la fin d’une analyse, un thème qui pousse à aller au-delà, aussi bien ceux qui débutent que ceux qui en font l’expérience depuis plus longtemps. Un thème qui parle de l’actualité du symptôme de notre époque, mais surtout un thème qui, désormais sur toutes les lèvres, fait vibrer la langue du désir de parler parce qu’il parle à chacun, depuis sa position d’analysant. Nous sommes partis de là : du désir de faire parler ce qui parle en chacun ! C’est d’ailleurs avec ce désir que commence l’analyse : « dites ce qui vous vient à l’esprit » – la règle fondamentale. Pourtant, dès le départ, quelque chose freine.

Lucy R., lorsqu’elle dit à Freud ne pas savoir l’origine de son symptôme, éveille chez lui une hypothèse : elle sait, mais ne peut pas le dire, ne peut pas savoir. Freud aperçoit l’irruption de quelque chose de plus puissant, qui résiste à parler. Lacan lit cette difficulté de la façon suivante : « Au moment où le sujet semble prêt à formuler quelque chose de plus authentique, de plus brûlant que ce qu’il n’a jamais pu atteindre jusqu’alors, le sujet, dans certains cas, s’interrompt » [1], il résiste. Freud, lui, veut faire parler cela, il sonde ce qu’il y a au-delà et découvre que, là où s’élève le mur de la résistance, le transfert apparaît comme un facteur contigu, une réponse au réel : « Je réalise soudain le fait de votre présence. » [2] Ainsi se présente, comme le dit justement Jacques-Alain Miller, la « scène inaugurale où a commencé le théâtre que nous poursuivons » [3] : le fruit du désir de Freud de faire parler.

Le fait est que parler en analyse est une expérience. On ne parle nulle part comme en analyse ! Délier la langue a son prix, car alors surgissent des choses qui vont au-delà de ce que l’on supporte de savoir, au-delà du principe de plaisir, un savoir que l’on sait sans savoir et dont on ne veut rien savoir. Comme l’enseigne Lacan, « dans une expérience de parole [le réel] ne vient qu’en virtualité » [4], un abîme devant lequel on ne peut que délirer, tourner en rond, « sur une ligne de fiction, à jamais irréductible » [5]. Il faut donc « en suer » [6] pour arriver au singulier, et cela se fait avec la langue que l’on a, que nos parents nous ont fait boire, dont la matière est la lalangue, celle de la parenté, qui jamais ne se traduit ; et c’est avec cette langue que chacun se débrouille pour vivre étourdi dans la mer du malentendu.

C’est cette langue qui « permet de parler pour ne rien dire, et de dire ce qu’on ne sait pas, et plus ou moins qu’on ne sait » [7]. C’est cette langue imparfaite, comme l’appelle J.-A. Miller, qui transmet que « le savoir en jeu […] c’est qu’il n’y a pas de rapport sexuel » [8]. Cette langue imparfaite invente des choses. La substance sonore donne du pouvoir à la parole quand elle prend sa part dans tout ce qui s’invente comme réponse au réel : le fantasme, le symptôme, les théories sexuelles infantiles, l’enfant, l’objet qui ex-siste et se fait présent au fil du texte qui se lit dans l’expérience de parler en analyse, selon la musique et la folie de chacun. Mais comment faire parler à ENAPOL cette langue imparfaite qui se parle en analyse ?

« Que pensez-vous de parler avec l’enfant ? », me demande J.-A. Miller en souriant. Parler avec l’enfant ? C’est en prenant la question dans son équivocité qu’une joie a envahi l’espace, à lire avec les oreilles ce qui saute aux yeux ! C’est cela ! Oui ! Voilà la bonne formule !

Allons parler avec l’enfant, car on ne fait rien d’autre dans une analyse que de faire parler l’enfant : l’enfant des souvenirs écran, des rêves, du trauma, des tentatives avec la sexualité, des phrases marquantes qui traversent la vie comme un murmure. Partout où le discours analytique s’installe, on trouve l’enfant comme son agent. Lorsque, soudain, on se rend compte de sa présence (présence vidée en tant qu’essence), l’objet apparaît dans son ex-sistence comme une cause inspiratrice là où il n’y a rien.

En somme, parler avec l’enfant, c’est parler de la chose folle, de la jouissance comme telle, du réel qui, dans l’expérience de la parole, n’émerge que comme virtualité, matière du « tout le monde est fou », parce que la lalangue du parlêtre, c’est l’enfant qui vit dans le corps parlant, une présence qui parle d’une expérience inoubliable, insondable, et qui participe au tissage des formations de l’inconscient et de son équivocité. C’est de cela qu’il s’agit dans une analyse, quelle que soit la taille du parlêtre.

Miller dit que tout au long de sa vie Lacan ne s’est jamais senti grand : « J’ai toujours cinq ans » [9]. Dans « Allocution sur les psychoses de l’enfant », il dit qu’il se sent gai, voire gamin par moments, et que sa seule tristesse est de n’avoir personne à qui raconter les raisons de sa gaieté. Il nous demande alors : « Quelle joie trouvons-nous dans ce qui fait notre travail ? » Et il nous livre, dans son allocution, une citation percutante : « J’en viens à croire, voyez-vous, en ce déclin de ma vie, lui dit-il, qu’il n’y a pas de grandes personnes » [10].

Bien, voici où nous en sommes : La femme n’existe pas, l’Autre n’existe pas, le rapport sexuel n’existe pas et il n’y a pas de grandes personnes. Tout le monde est fou avec la langue qu’il invente pour parler avec l’enfant, sur le téléphone sans fil [11] du réel.

Cette « Allocution… » est un texte surprenant ! Je voudrais aussi souligner que Lacan signale qu’à travers l’enfant généralisé, peut conduire à « l’entrée de tout un monde dans la voie de la ségrégation » [12]. D’où la question : quel est le rapport entre l’enfant et la ségrégation, entre la psychanalyse et la joie ? Le prochain ENAPOL nous ouvrira les voies pour parler davantage de ces questions, ouvrant un thème qui, comme l’a rappelé Christiane Alberti, nous convoque tous à des lectures cliniques que politiques, à partir de notre propre expérience.

Venez nombreux délier la langue de votre expérience et parler de ce dont nous parlons lorsque nous parlons de l’enfant en analyse, dans un chemin qui nous permettra de compter sur Helenice de Castro, à la direction générale, et sur Ana Viganó de la NEL, Irene Kuperwajs de l’EOL et Ludmilla Féres Faria de l’EBP, dans son Comité de pilotage. Un comité qui est déjà en train de « faire les quatre cents coups », de préparer les textes d’orientation, les axes et bien plus, vous encourager tous à nous rejoindre lors de cette grande rencontre de la FAPOL.

Alors, praticiens de la psychanalyse d’orientation lacanienne, venez à Belo Horizonte les 5, 6 et 7 septembre 2025 pour prendre ENAPOL XII comme un lieu où on nous fera connaître les raisons de votre joie de « parler avec l’enfant ».

C’est notre pari !

Nous vous attendons !

Fernanda Otoni Brisset

Présidente de la FAPOL

Traduction : Paula Galhardo Cépil

[1] Lacan J., Le Séminaire, livre I, Les Écrits techniques de Freud, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 51.

[2] Ibid.

[3] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’expérience du réel dans la cure analytique », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 9 décembre 1998, inédit.

[4] Lacan J., « Allocution sur les psychoses de l’enfant », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 366 : « Notons qu’ici nous n’évoquons pas le réel, qui dans une expérience de parole ne vient qu’en virtualité, qui dans l’édifice logique se définit comme l’impossible. »

[5] Lacan J., « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 94.

[6] Lacan J., « Intervention à la suite de l’exposé d’André Albert. Sur le plaisir et la règle fondamentale », Lettres de l’École freudienne, n. 24, 1978, p. 24

[7] Miller J.-A., « Théorie de la lalangue » in Lacan J., La Troisième & Miller J.-A., Théorie de la lalangue, Paris, Navarin, 2021, p. 73.

[8] Lacan J., « Note italienne », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 310.

[9] Miller J.-A., Interview « Il disait, j’ai toujours 5 ans ». Libération, 13 avril 2001, disponible sur internet.

[10] Lacan J., « Allocution sur les psychoses de l’enfant », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 369.

[11] Référence au jeu infantile du « téléphone arabe ».

[12] Lacan J., « Allocution sur les psychoses de l’enfant », op. cit.

Lieu :

MinasCentro

Avenida Augusto de Lima, 785

Centro, Belo Horizonte,

Brésil

Programmes :

Vendredi 5 septembre Cliquez ici pour la plénière

Samedi 6 septembre Cliquez ici pour la journée clinique, Cliquez ici pour les conversations fédératives

Dimanche 7 septembre Cliquez ici pour la plénière