Quelle ne fut ma surprise de constater combien l’univers infantile qui se déploie dans le film de Spike Jonze, Max et les Maximonstres [1], semblait tout à fait naturel à ma candide progéniture partageant alors l’âge approximatif du fameux Max, 9 ans, enfant out of control comme dit sa mère. L’excitation jubilatoire de l’enfance à laquelle je venais d’assister me laissait, quant à moi, tout à fait perplexe. Le travail du refoulement, chez ledit adulte, pourrait avoir tenté – et ce malgré l’entreprise analytique – d’éloigner l’idée même de tout sadisme infantile. L’enfant lui paraît beaucoup plus disposé subjectivement à en accepter la scandaleuse évidence.

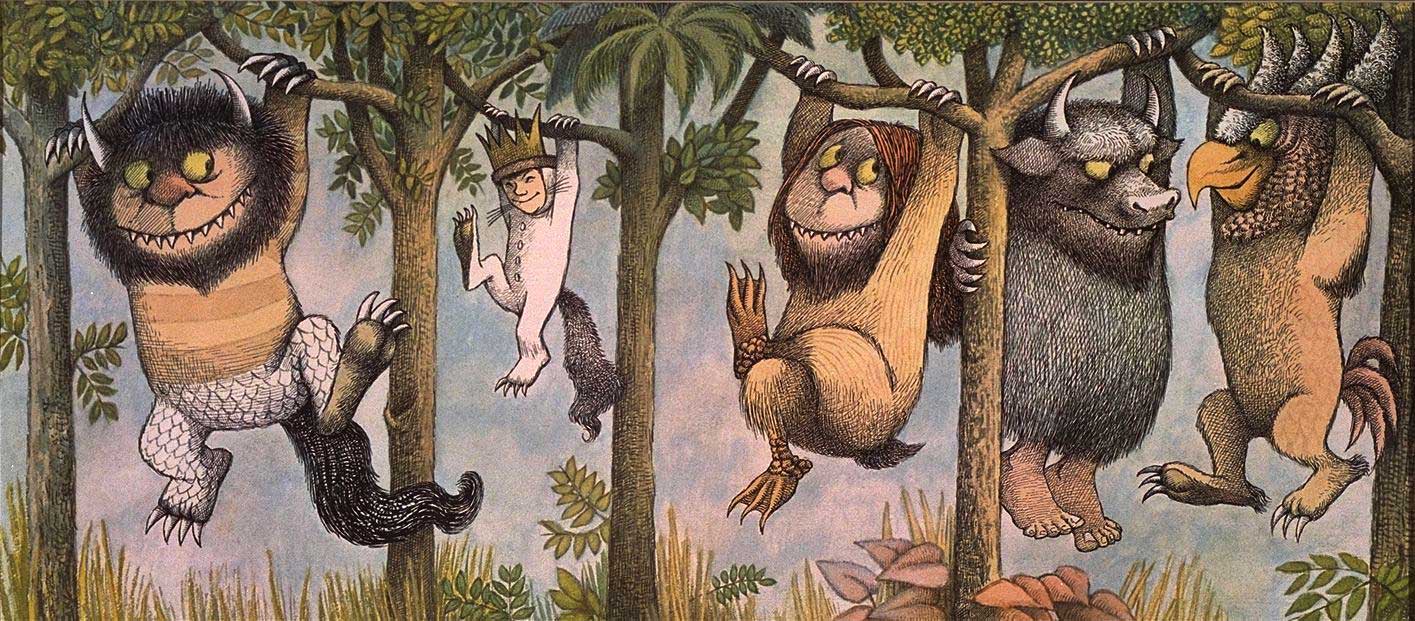

L’album Max et les Maximonstres – Where the Wild Things Are, en anglais – fut publié aux États-Unis en 1963, écrit et illustré par Maurice Sendak. Cette épopée infantile, à l’instar de la traversée du miroir par Alice [2], est assez inhabituelle dans la littérature enfantine souvent encombrée de bonnes intentions pédagogiques. Le film raconte les aventures de Max envoyé se coucher sans dîner par une mère plus préoccupée ce soir-là d’accueillir son amant. Furieux, Max habillé de son déguisement de loup s’évade dans un voyage imaginaire qui va faire de lui le roi des Maximonstres, dans une île peuplée de monstres aussi drôles que cruels, avec lesquels il se lance dans une fête épouvantable. Cependant, lassé ou débordé par cette jouissance pulsionnelle débridée, notre héros finit par choisir de quitter le royaume de la toute-puissance imaginaire pour retourner dans son ordinaire symptomatique où « c’est dur d’être une famille », dit Max à sa mère dans le film.

À sa sortie, l’album avait été jugé par certains trop transgressif. L’appellation « livre pour enfants » fut en effet controversée par les promoteurs de l’innocence enfantine du fait de la dimension subversive de l’œuvre. D’après l’article du Monde annonçant le décès de l’auteur, Françoise Dolto avait au départ déconseillé la lecture du livre [3], arguant que les Maximonstres risquaient d’effrayer les plus jeunes et soulignant l’ambiguïté du dénouement : Max n’est pas puni et n’a accompli ni exploits ni bonnes actions à la fin de son périple.

La pulsion orale, sollicitée par la mère à l’heure du repas auquel l’enfant tente de se dérober, va se trouver problématisée au cours son périple, sous la forme du binaire manger/être mangé. Les Maximonstres révèlent l’évidence de la pulsion cannibalique : « Nous vous aimons tellement que nous vous mangerons ». Cela n’est pas sans faire écho, pour Max, à l’actualité de sa question sur l’amour maternel, précisément lorsqu’il rencontre chez sa mère le désir féminin.

La révolte de Max l’engage dans un déploiement imaginaire, véritable raz-de-marée pulsionnel qui charrie les galets signifiants qui le déterminent. Toutefois, les formations de l’inconscient que constituent le travail du rêve et celui du jeu permettent au héros un écart sublimatoire vis-à-vis de la pulsion de destruction.

À l’aube de la puberté, Max se confronte à un charivari pulsionnel, « là où les choses sauvages » de l’enfance précipitent, pas sans l’appui du semblant et des fictions.

[1] Max et les Maximonstres, film réalisé par Spike Jonze en 2009.

[2] Carroll L., Alice au Pays des merveilles suivi de La traversée du miroir (en anglais, Through the Looking Glass, 1871), Paris, lgf, Le livre de poche, classiques, 2009.

[3] Cf. « L’auteur de Max et les maximonstres, Maurice Sendak, est mort », Le Monde, 8 mai 2012, www.lemonde.fr/culture/article/2012/05/08/l‑auteur-de-max-et-les-maximonstres-maurice-sendak-est-mort_1698111_3246.html