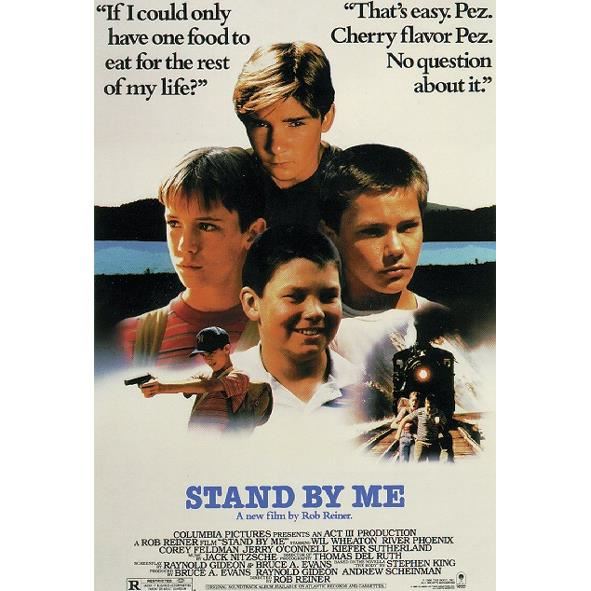

Le film Stand by me de Rob Reiner, tiré de la nouvelle en partie autobiographique The Body de Stephen King, nous embarque auprès de Gordie Lachance et ses trois amis Chris, Therry et Vernie. Tous âgés de 12 ans, pris dans le désarroi de l’épreuve du déclin du père, ils sortent de leur enfance sur un choix qui inaugure leur adolescence et va les projeter vers leur destin.

Stand by me est une sorte de cheminement aventureux au cours duquel les quatre amis sont amenés à traiter leur violence ainsi que celle de leur famille et de leur environnement social. La solution trouvée par Gordie est l’objet de notre travail.

Gordie vient de perdre brutalement son frère aîné Denny, objet agalmatique de ses parents. Il devient alors le garçon invisible de sa famille, ses parents s’étant enfermés dans un deuil infini. Alors Gordie et ses amis entreprennent un voyage initiatique à la recherche du corps de Ray Bower, un garçon porté disparu et mort, en imaginant que les médias publieront leur découverte, les rendant ainsi célèbres auprès des gens de leur village. Cependant le périple se révèle très périlleux et peuplé de mauvaises rencontres. Deux d’entre elles nous semblent significatives.

D’abord, Gordie, engagé avec ses amis dans la traversée d’un pont ferroviaire, est surpris par l’arrivée intempestive d’un train lancé à pleine vitesse derrière eux. Comment sortir de cette impasse où la mort paraît imminente, alors qu’il est lui-même envahi par la culpabilité de ne pas être mort à la place de son frère ?

Plus tard, alors qu’ils nagent dans un étang, les garçons sont surpris par une multitude de sangsues qui s’agrippent à leur peau. Gordie remarque qu’une sangsue reste collée à son sexe. Surgissement d’un réel qui menace un bout de son corps et pas n’importe lequel ! Il faut arracher l’animal. Moment traumatique : il s’évanouit. Un changement subjectif a lieu : on constate que Gordie, autrefois inhibé, prend ses responsabilités et devient le leader de la bande.

Juste avant, Gordie, sollicité par son grand ami Chris, a raconté une de ses histoires drôles et horribles à la fois qui font sa renommée : l’histoire d’un jeune garçon obèse, souffre-douleur et objet des moquerie de tout le village, qui se présente au « Concours du mangeur de tartes », non pas pour le gagner mais pour assouvir son désir de vengeance.

D’où vient chez Gordie cette passion pour l’objet oral ? Dans sa nouvelle, Stephen King dit que la mère de Gordie aimait lui raconter le conte du Bonhomme de Pain d’Épices, alors que son frère Denny préférait des histoires plus noires et inquiétantes. Dans le film, il y a un flash-back, significatif en ce sens : Gordie est à table avec sa famille et adresse une demande à sa mère qui ne l’écoute pas. Ses parents sont en effet tournés vers son frère. Pourtant ce dernier reste attentif à Gordie et lui dit aimer ses écrits.

Le conte de Gordie, mettant en relation l’objet oral et l’objet voix corrélés au désir de la mère et au désir de Denny, donne forme à la construction fantasmatique sur laquelle Gordie s’appuie pour traiter sa violence. Opération qui passe par la voie de la fiction[1]. La vengeance de son héros est une modalité de traitement de la violence par le symbolique.

S. King raconte la violence et l’angoisse rencontrées dans son adolescence, surmontées grâce à l’amitié et à son écriture de « la terreur pour de faux »[2]. Pour S. King, ce choix d’écriture de l’horreur nous apparaît symptomatique et l’attrait des jeunes à leur tour pour ses histoires nous indique comment ils peuvent puiser dans le support qu’est la fiction, de quoi traiter et dépasser imaginairement leur propre violence.

[1] Cf.Naveau L., « L’adolescent, son cercle et ses réseaux », Adolescents, sujets de désordre, s/dir Donnart J.-N., Oger A., Ségalen M.-Ch., Ed. Michèle, 2016, p. 142 : « Ce que le sujet opère comme choix, ce qu’il construit comme fantasme, ce qu’il rencontre comme symptôme, ne lui sert qu’à suppléer à cette inexistence, à ce que Lacan appelle même “le ratage” du rapport sexuel. »