Par Éric Zuliani

1ère partie

UNE QUESTION ÉTHIQUE

La différence des sexes se caractérise avant tout par l’existence de ce qu’on appelle des relations amoureuses, sexuelles, prenant la forme de comédie des sexes, – de drame parfois.

L’institution est une scène

Comédie dans le sens où ces relations se déroulent sur une scène, celle des romans, du théâtre ou du cinéma, mais aussi sur l’Autre scène, terme freudien pour désigner l’inconscient. Sur celle-là le sujet ne sait pas ce qu’il désire, dédouble ses objets, qui se métaphorisent, se métonymisent, créant des fictions qui rationalisent une impasse réelle : il n’y a pas de rapport sexuel ; c’est-à-dire ni rapport direct avec son propre corps, ni rapport établi avec le corps de l’Autre. Dans les institutions, cette scène ne manque pas : souhaitée par tel jeune quand il me confie vouloir discuter avec la jeune fille, c’est-à-dire prendre le risque d’entrer dans le malentendu ; scène parfois vécue par cette jeune lors des moments informels, lieu d’intrigues dues à ce même malentendu : elle aime un garçon et pourtant il la maltraite. Lorsqu’on est praticien en institution et que nous recevons des sujets – même inscrits dans la période sociale appelée l’enfance –, il faut avoir en tête un élément qui va contre le sens commun : que l’impasse sexuelle est le secret des symptômes et des fictions qui lui sont inhérents. Ces fictions, parfois tapageuses, bruyantes ne sont donc pas le problème mais une réponse à cette impasse sexuelle.

Une vacuole à instituer

Pour permettre au symptôme et à ces fictions d’être accueillis, il faut refaire, pour chacun des cas, le geste inaugural de Freud avec les jeunes femmes qu’il rencontra au tournant du siècle dernier : laisser parler. Laisser parler n’est pas faire parler, encore moins faire taire. Freud a laissé parler, et s’est débarrassé du même coup de toute fonction d’autorité de maitre, y compris de celle qui viserait une éducation. Il inventa ce lieu de l’analyse où on laisse parler un sujet sans qu’une quelconque autorité extérieure n’y fasse obstacle, sauf l’impossible à dire. Ce faisant, tel jeune a pu m’apprendre quelque chose sur l’usage des écrans : qu’ils ne relèvent pas du registre de l’avoir – les avoir ou pas selon un tempo défini par le maitre, mais qu’ils sont avant tout pour lui une tentative de savoir ce qu’il est. Lorsqu’on travaille en institution la création de ce lieu alpha est peut-être moins aisée. Et pourtant : il est ce lieu, comme en témoignait un jeune, où l’on respire. C’est une vacuole, c’est-à-dire un petit endroit où règne un vide pour dire et résoudre le problème qui se pose à chacun d’être à la fois constitué de mots, mais aussi fait de chair. Ce n’est pas tant que ces jeunes ne disposent pas des codes – qui les a ? –, mais plutôt qu’ils cherchent à nouer ce qu’ils sont comme langue avec ce qu’ils sont comme chair. En institution nous pouvons constater les conséquences de ce nœud défait : mise en continuité de la langue et de la chair où l’insulte, le gros mot se font substance ; corps pulsionnel traversé d’éléments de langage, folles paroles sans objet capitonnant.

Un réel, une éthique

Sur la différence des sexes, Freud est parti d’une expérience simple : expérience visuelle du jeune enfant produisant une image du corps, le sien et celui des autres, qui peut être identique à lui ou différente de lui. L’enfant, par ce biais, mène une expérience guidée par la comparaison, répartissant le « même » et le « différent », médiée par la parole, comme fait telle jeune fille à propos de la différence qu’elle perçoit entre garçons et filles : les garçons ceci, la fille cela, etc. Après un long parcours et faisant le point sur ses séances, tel garçon soulignera cette dichotomie qui le hante, entre son goût pour « les filles de sexes » qu’il voit partout y compris en leur absence et les bouts de conversations qu’il peut avoir avec telle ou telle. Ce discours sur la différence des sexes, soulignée parfois de manière très hard par les jeunes, d’où procède-t-il ? De la langue concrète que parle les gens à un instant T de la civilisation. Il ne procède pas de la biologie, ne soulève pas le même type de questions dont les réponses se trouveraient dans un manuel de SVT. Le point de départ et les développements de discours des jeunes s’inscrivent dans le registre de la langue commune, mais très souvent doublés d’un propos, d’une question relevant du registre éthique – ce qui se fait et ne se fait pas. Tel jeune fait une liste de ce qui est autorisé ou non après avoir touché les seins et les fesses des filles. Cela peut être vu comme un paradoxe ; cela peut tout aussi bien éclairer qu’aucun sujet n’échappant au réel, la question éthique l’assaille. La chose est souvent méconnue.

Réel et hors-corps

Les jeunes que nous sommes amenés à rencontrer en institution sont en effet assaillis. Ils sont le siège d’éléments qui concernent le corps : jouissant, sexué. Comme le dit Freud, ils sont pressés, comme chacun, par une urgence : celle suscitée par la rencontre avec une satisfaction qui est traumatique car paradoxale : elle vous concerne, vous y êtes impliqué et pourtant elle n’est pas de vous, tout comme la bombe qui éclate lors d’un attentat et qui vous implique traumatiquement. Ce paradoxe n’en est plus un si nous introduisons le registre du hors-corps. Peut-être que l’expression « se faire un corps » utilisée souvent en institution, doit-elle se compléter : se constituer « un hors-corps », une sorte de cheval qui fera bien son charivari partout où il veut – on l’aura à l’œil -, mais pas dans le corps. La catégorie du hors-corps qui est, d’une certaine manière, le pendant de l’inconscient trans-individuel est importante en institution pour lire les inventions des jeunes ; c’est en partie une clinique de l’objet qui n’a aucun sens mais dont on fait usage, par exemple. Langage et satisfaction ne se confondent donc pas avec une quelconque individualité, mais sont trans-individuels ; ils impliquent l’Autre, son désir, sa jouissance.

FIN PREMIERE PARTIE, la suite dans le prochain numéro.

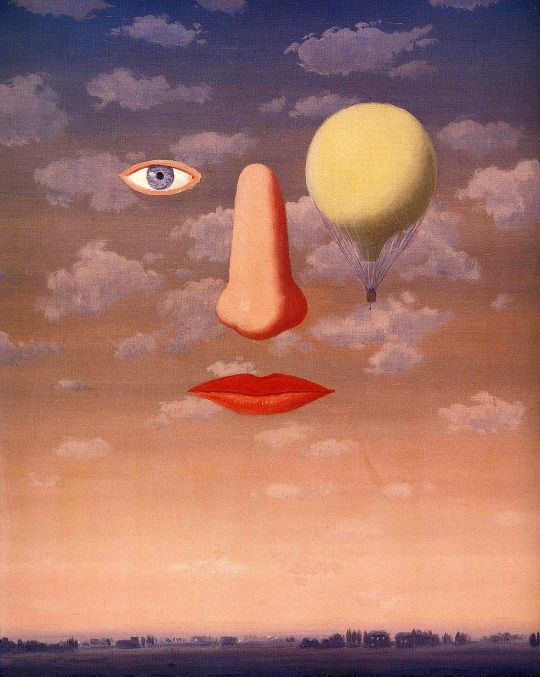

Image : René Magritte, Les belles relations , 1967. Oil on canvas.