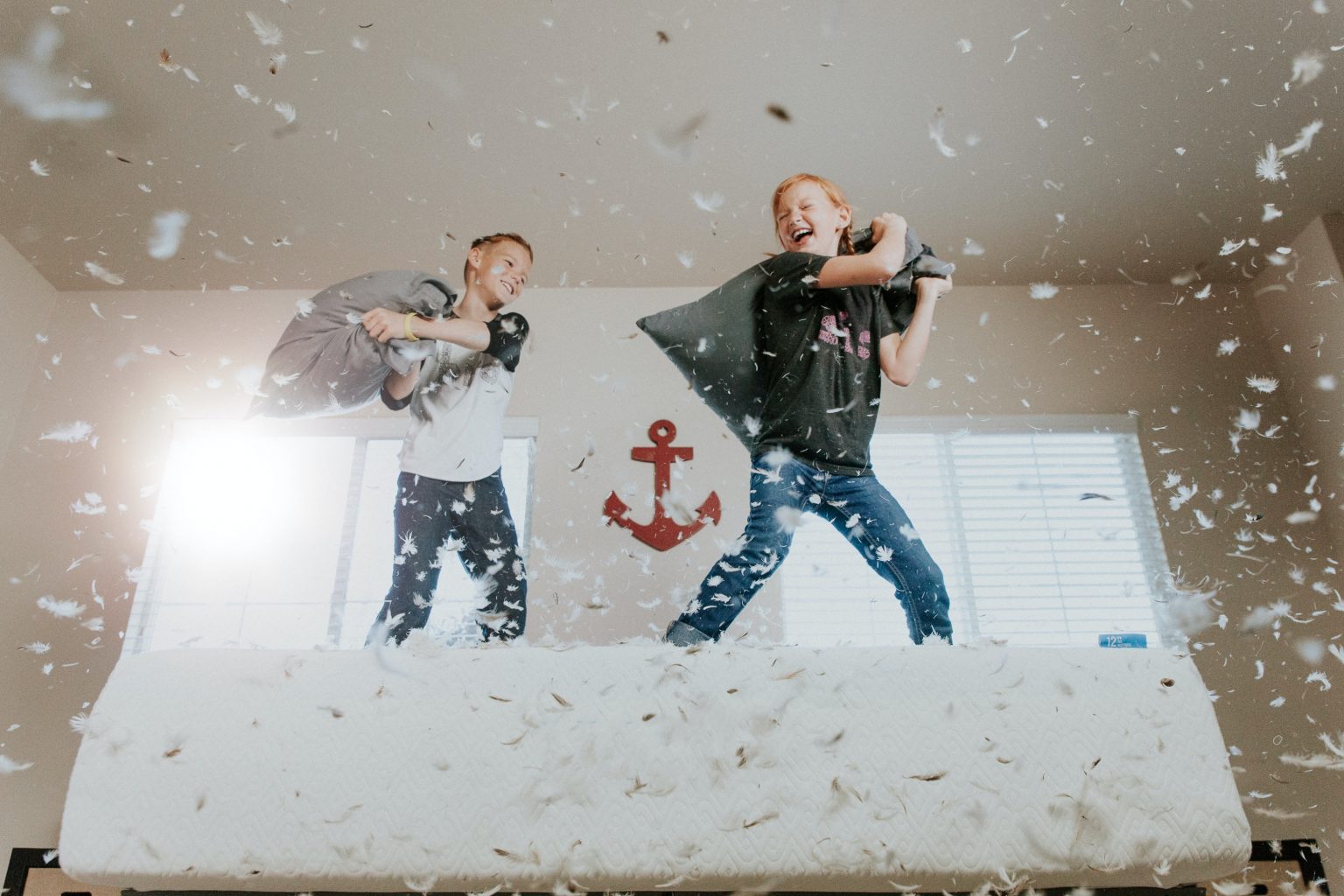

La rivalité jalouse prend des formes multiples dans les familles. Elle oppose frères et sœurs, enfants, parents et beaux-parents… Revêtant à l’occasion des dimensions terribles dans ses manifestations, elle peut exaspérer. C’est ce qui conduit certains parents à venir consulter pour leur enfant lorsque la rivalité fraternelle devient insupportable. Lacan s’est très tôt intéressé à la question de la jalousie et il y est revenu à plusieurs reprises tout au long de son enseignement. Reprenant l’observation de saint Augustin, Lacan considère la jalousie normale, comme constitutive du sujet et de l’Autre : « J’ai vu de mes yeux, dit saint Augustin, et bien observé un tout-petit en proie à la jalousie : il ne parlait pas encore et il ne pouvait sans pâlir arrêter son regard au spectacle amer de son frère de lait (Confessions, I, VII) »[1].

Dès son texte sur les complexes familiaux[2] en 1938, Lacan s’intéresse au complexe d’intrusion lorsque le sujet « voit un ou plusieurs de ses semblables participer avec lui à la relation domestique, autrement dit, lorsqu’il se reconnaît des frères »[3]. Il précise que le sujet qui regarde peut ne pas être dans une concurrence vitale à l’égard du nourrissage, mais il s’identifie à l’état du frère, non sevré, qui devient l’objet de la violence. Lacan en conclut que « Le moi se constitue en même temps que l’autrui dans le drame de la jalousie ».[4]

Lacan reprendra cette question dans deux autres de ses Écrits[5], « Propos sur la causalité psychique » en 1946 et « L’agressivité en psychanalyse » en 1948, toujours à partir de l’observation de saint Augustin. Il y déplie une agressivité qui se déploie dans le registre imaginaire, mettant en jeu le rapport narcissique au semblable et la méconnaissance propre au moi. Mais c’est dans le texte « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je » en 1949, qui est une reprise de son intervention au Congrès de Marienbad en 1936, que Lacan entre vraiment dans une approche psychanalytique en distinguant le moi et le sujet. La jalousie introduit la dimension du désir de l’Autre.

Dans la leçon du 5 mai 1954 du Séminaire I[6], Lacan revient sur la méconnaissance du moi en tant qu’il est dans une certaine dépendance à l’autre. Il fait à nouveau référence à l’observation de saint Augustin à propos de la jalousie absolument « ravageante » du petit enfant devant le spectacle de son semblable « appendu au sein de sa mère, c’est-à-dire à l’objet du désir[7]». Le sujet entre dans la « fonction imaginaire » et son désir se projette au-dehors, rendant impossible toute coexistence humaine qui s’épuise « dans le souhait indéfini de la destruction de l’autre comme tel [8]». Lacan y fait l’observation d’une petite fille « qui n’a rien de spécialement féroce, « qui s’attachait très tranquillement, (…) à appliquer une pierre de bonne taille sur le crâne d’un petit camarade voisin, qui était celui autour duquel elle faisait ses premières identifications (…). Elle n’éprouvait aucun sentiment de culpabilité – Moi casser tête Francis. Elle le formulait avec assurance et tranquillité. Je ne lui promets pas pour autant un avenir de criminelle. Elle manifestait seulement la structure la plus fondamentale de l’être humain sur le plan imaginaire – détruire celui qui est le siège de l’aliénation[9]. »

C’est ce que Lacan désigne du terme de « connaissance paranoïaque[10]» dans le Séminaire III et qui « vise les affinités paranoïaques de toute connaissance d’objet en tant que tel ». Il le précise dans sa leçon du 30 novembre 1955 : « La connaissance dite paranoïaque est une connaissance instaurée dans la rivalité de la jalousie, au cours de cette identification première que j’ai essayé de définir à partir du stade du miroir. […] Mais le caractère agressif de la concurrence primitive laisse sa marque dans toute espèce de discours sur le petit autre, sur l’Autre en tant que tiers, sur l’objet.[11]» La possibilité d’annuler l’autre ou d’être annulé par l’autre me semble alors essentielle à saisir au regard des discours de bienveillance dont on nous berce les oreilles aujourd’hui.

Lacan qualifie le rival « au niveau imaginaire comme un obstacle radical », quelque chose de « véritablement tuant pour le sujet[12]». Mais toute l’ambigüité dans le rapport du sujet à l’image de l’autre réside dans le fait que la rivalité va avec l’identification à l’autre. C’est ce qui conduira à la bascule dans le fantasme où le sujet vient à la place qui était celle du rival, et le message lui parvient alors avec un sens opposé. Le fantasme qu’il écrit $◊a articule l’image significative au sujet symbolique, permettant toutes les permutations possibles.

Dans son Séminaire VI[13], Lacan va s’attacher à partir de saint Augustin à appréhender l’objet par l’expérience de la privation. Il donne alors une portée générale à l’observation qu’il traduit à nouveau : « J’ai vu de mes yeux et bien connu un tout petit en proie à la jalousie : il ne parlait pas encore et déjà il contemplait, pâle, d’un regard amer son frère de lait ». Cette expérience, nous dit Lacan est le « rapport du sujet à sa propre image, à son semblable, mais pour autant que ce semblable, le sujet le voit dans un certain rapport avec la mère. » Au moment où l’autre possède le sein maternel, le sujet prend conscience de l’objet désiré en même temps qu’il s’en éprouve privé. L’expérience passionnelle de l’enfant s’écrit i(a)/$ où « l’image de l’autre se substitue au sujet, en tant qu’il est pris dans sa passion anéantissante, qui est en l’occasion passion jalouse ». C’est par là que l’enfant entre dans l’activité symbolique et devient un être parlant dans un certain rapport à l’objet symbolique, qui peut être présent ou absent et entrer dans une chaîne de substitutions.

Avec l’introduction du réel, Lacan donnera une autre valeur à la jalousie dès le Séminaire VII, où il articule le terme allemand de Lebensleid, soit cette « jalousie qui naît dans un sujet dans son rapport à un autre, pour autant que cet autre est tenu pour participer d’une certaine forme de jouissance, de surabondance vitale, perçue par le sujet comme ce qu’il ne peut lui-même appréhender par la voie d’aucun mouvement affectif, même le plus élémentaire[14]», ouvrant une autre conception de la jouissance comme impossible.

Lorsque Lacan reprendra l’observation dans le Séminaire XI, il proposera de distinguer l’envie et la jalousie. Dans l’observation de saint Augustin, il est question de l’Invidia. Le terme vient de videre, voir en latin. Le petit enfant regarde son frère pendu au sein de sa mère, d’un regard amer, précise saint Augustin. Lacan ajoute que celui-ci fait sur lui-même l’effet d’un poison. Il ajoute que, « pour comprendre ce qu’est l’invidia dans sa fonction de regard, il ne faut pas la confondre avec la jalousie[15]» : si la jalousie se joue avec le rival qu’est le frère, l’envie a à voir avec la chose. L’envie ne concerne pas l’objet du besoin, mais l’objet qui n’est d’aucun usage. Et Lacan ajoute que l’envieux pâlit « devant l’image d’une complétude qui se referme, et de ceci que le petit a, le a séparé à quoi il se suspend, peut être pour un autre la possession dont il se satisfait[16]». C’est la complétude qui est visée dans l’envie, non que le sujet veuille se rassasier. Mais il pâlit devant l’objet a, que l’autre possède et en assume la complétude. Cette image de complétude de l’autre, c’est ce qu’il décrit comme poison de l’envie. Le partenaire n’est plus l’Autre, mais l’objet a.

C’est ainsi que Lacan en viendra à la jalouissance dans le Séminaire XX, dont jaillit « la haine jalouse », qui s’adresse à l’être, « de celle qui s’imageaillisse du regard chez Saint Augustin qui l’observe, le petit bonhomme. Il est là en tiers », et l’envie le conduit à la haine. La haine est toujours haine de la façon dont l’autre jouit. « L’enfant regardé lui l’a, le a » et Lacan pose alors la question : « Est-ce qu’avoir le a, c’est l’être ? »[17].

[1] Lacan J., « Complexes familiaux », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 37.

[2] Ibid., pp. 23–84.

[3] Ibid., pp. 36–37.

[4] Ibid., p.43.

[5] Lacan J., Écrits, Paris, Seuil, 1966.

[6] Lacan J., Le Séminaire, livre I, Les écrits techniques de Freud, Paris, Seuil, 1975.

[7] Ibid., p. 193.

[8] Op. cit.

[9] Ibid., ou op. cit., p. 194.

[10 Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les psychoses, Paris, Seuil, 1981, pp. 49–5&.

[11] Ibid., p. 50.

[12] Lacan J., Le Séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient, Paris, Seuil, 1998, p. 247.

[13] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, Paris, La Martinière, 2013, pp. 262–265.

[14] Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986, p. 278.

[15] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, p. 106.

[16] Op. cit.

[17] Lacan J., Le séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 91.